Accueil Accueil

Sur les routes Sur les routes

France France

Centre - Val de Loire Centre - Val de Loire

Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André

Les verrières de Léon Ottin à Cléry Les verrières de Léon Ottin à Cléry |

Accueil Accueil

Sur les routes Sur les routes

France France

Centre - Val de Loire Centre - Val de Loire

Cléry-Saint-André Cléry-Saint-André

Les verrières de Léon Ottin à Cléry Les verrières de Léon Ottin à Cléry |

|

Les verrières de Léon Ottin à Cléry

|

|

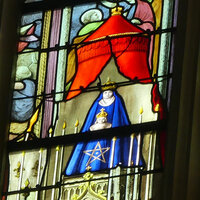

Pour revenir au début de cette publication sur "Cléry-Saint-André" Le peintre-vitrailliste Léon-Auguste Ottin reçut pour mission dans la seconde moitié du XIXe siècle de restaurer le vitrail central du XVIe représentant Henri III puis de conter grâce aux autres verrières du choeur les grands faits de l’histoire de la basilique. Sur le programme qu’il s’était fixé, il réalisa trois hautes verrières (101, 102 et 103). Quel était le projet d’origine et pourquoi ne fut-il pas tenu ? Voilà des questions qui sont à ma connaissance sans réponse pour le moment. Chaque verrière s’élance du bas vers le haut en 4 parties : une scène en bas (A), une autre au-dessus (B), un "paysage" (C) puis la partie haute dans les espaces laissés libres par la dentelle de pierre (D). Observer dans le détail les verrières de Cléry-Saint-André est un exercice passionnant et je vous invite ici à une lecture d’images en suivant plusieurs fils que nous tirerons en partant du vitrail initial, comme le fit - peut-être - le maître verrier Léon Ottin. Commençons par le bas de la verrière du XVIe. Nous y voyons le roi tenant son épée, revêtu du collier de l’Ordre qu’il a créé, sous un dais. Léon Ottin reprend cet élément sur les deux verrières qui encadrent celle du XVIe. Le dais de Charles VII reprend le motif de la couronne. Celui qui coiffe Notre Dame de Cléry est surmonté d’une croix latine. Remarquons un 4e dais sur la verrière 102, il est situé entre les parties (B) et (C) et est différent de celui du dessous, nous y reviendrons. Le personnage principal de la partie basse (A) de la verrière du XVIe est le roi Henri III. Léon Ottin va représenter deux autres rois de l’histoire de Cléry : Charles VII et son fils, Louis XI. [1] Charles VII est reconnaissable à son chapeau. On le voit tendre un document à un personnage qui approche la main pour s’en saisir. Son fils est le dauphin Louis en prière alors qu’il prononce son voeu de restaurer Cléry lors du siège de Dieppe le 15 août 1443. Remarquons la couronne du dais de Charles VII qui vient aux pieds du dauphin, lui qui choisira de se faire couronner à Reims un 15 août également, celui de l’an 1461. La verrière 102 est tout entière consacrée à Louis XI. En partie (B), on le voit alors qu’il est installé Chanoine de la collégiale de Cléry. En effet, le 8 mars 1472, par lettre pontificale - et sur demande expresse de Louis XI - le pape Sixte IV "crée les rois de France premiers chanoines de Cléry". [2] En partie (A), il est représenté plus vieux et les guides le disent dit "priant Notre Dame", une légende bien incomplète comme nous le verrons. Notons simplement ici, que Léon Ottin l’a représenté âgé, mais avec des cheveux, selon le voeu du roi qui avait demandé à n’être pas figuré chauve. Pour son tombeau, en effet, le roi donne instruction "de dessiner "le nez aquilon, longuet et un petit haut", de tenir les cheveux un peu longs par derrière et surtout de ne le point faire chauve." [3] L’épée est à cette époque une arme de guerre - ce sont les derniers moments de la chevalerie historique - mais elle est aussi celle par laquelle on confère un statut, celui de chevalier, un objet intimement lié à l’honneur. A travers ce thème de l’épée, on constate combien Léon-Auguste Ottin a le souci du détail, détail qu’il met au service de l’Histoire. L’épée de Jeanne d’Arc présente nettement 3 croix près de la garde et ce, dans les deux figurations que nous en avons. Ottin veut-il par cela montrer que c’est de l’épée de Fierbois qu’il s’agit ? Et dans ce cas, pourquoi a-t-il figuré 3 croix seulement ? En effet, Jeanne fait allusion à cette épée lors de son procès : "Quand j’étais à Tours ou à Chinon, j’ai envoyé chercher une épée dans l’église de Sainte Catherine de Fierbois. On l’y a immédiatement trouvée, couverte de rouille. Dessus il y avait cinq croix gravées." Adrien Loubier, auteur d’un ouvrage sur "L’épée de Jeanne", suggère que ce soit celle de Charles Martel qui l’y aurait cachée. Il note aussi qu’avant d’être faite prisonnière, Jeanne cacha à son tour cette épée et fut prise en possession d’une autre épée. De sorte que cette mystérieuse épée ne passa pas à l’ennemi d’alors. "Où l’avez-vous laissée ? En quelle ville ?" demandèrent ses juges durant le procès. "Cela ne regarde pas le procès, répondit Jeanne, et je ne vous répondrai pas." [4] L’épée du compagnon de Jeanne d’Arc sur la verrière 103 (B) est suffisamment mise en valeur pour que l’on soit invité à reconnaître ce personnage qui est jeune comme Jeanne et richement paré. Est-ce celui que Jeanne surnomme "le gentil duc", Jean II d’Alençon ? Il aurait 19 ans lors de la prise du pont de Meung. Je n’ai pas trouvé d’indice plus précis pour l’identifier sûrement. Sur la verrière 101 (B), le blason de Jehan, le Bâtard d’Orléans, comte de Dunois est dessiné clairement sur la garde de son épée. C’est lui qui montre la direction de Cléry au Dauphin Louis et certainement lui aussi qui parle le premier au Dauphin de Notre Dame de Cléry. Dunois est figuré plus vieux que Louis. Il l’est en effet puisqu’il naquit le 18 avril 1402 et fut élevé par la même gouvernante que le futur Charles VII (père de Louis XI) d’un an son cadet. [5] Toutes ces considérations ne doivent pas nous faire perdre de vue que nous sommes dans la "chapelle royale" de Notre Dame de Cléry ainsi que l’a voulu Louis XI. Léon Ottin le sait et associe avec beaucoup de finesse la dévotion locale à la grande Histoire. Henri III fait représenter la scène de la Pentecôte en ce sanctuaire marial. Il commémore ainsi une date qui est pour lui importante tout en rendant grâce à Notre Dame. La Vierge Marie préside cette scène bien connue des Actes des Apôtres. Dix-neuf personnages ont figurés ici, hommes, femmes, jeunes. Léon Ottin représente plusieurs fois Notre Dame de Cléry. Deux fois sur la verrière de Louis XI chanoine et il marque la robe bleue de la statue d’une étoile à cinq branches avec un point central. Et une autre fois sur le vitrail de Jeanne d’Arc, la robe étant bleue sans motif. Le vitrail central montre le roi Henri III fondateur de l’ordre du Saint Esprit. Cet Ordre nouveau allait associer l’ordre de Saint Michel qu’avait créé Louis XI le 1er août 1469 et qui était en grand déclin. Notons, qu’Ottin représente par deux fois Louis XI avec le collier de l’ordre de Saint Michel (verrières 101-B et 102-B). Et si l’on remonte l’histoire, on trouve que le roi Jean II le Bon créa en 1351 l’ordre de Notre Dame de la Noble Maison ou ordre de l’Etoile. Ses chevaliers portent un anneau orné d’une étoile contenant un soleil en son centre. Certains auteurs considèrent que cet ordre fut inspiré de l’ordre de Notre-Dame de l’Étoile créé par Robert le Pieux en août 1022. Quoiqu’il en soit, l’ordre de Jean le Bon perdura puisqu’on le retrouve au XVIIIe siècle, ses chevaliers portant sur l’épaule l’étoile à 5 branches et son point au centre. C’est la fin de la féodalité où l’on prête allégeance à un seul homme qui au sommet de la pyramide est le roi. Mais les idéaux de la chevalerie sont encore très présents - même si, là encore, c’est la fin d’une époque. C’est pourquoi les rois de France et d’ailleurs vont créer ces ordres chevaleresques honorifiques (de Saint Michel, du Saint Esprit, de la Jarretière, de la Toison d’or) afin de s’attacher la fidélité des "Chevaliers" ainsi promus. Reprenant ce motif de l’étoile au point sur la robe de la statue ainsi que le collier de l’ordre de Saint Michel dans ses verrières, Léon Ottin nous instruit donc par l’image de l’histoire des ordres de chevalerie royaux. [6] Ces vitraux de Léon-Auguste Ottin, dont l’association des "Amis de Cléry" dans son guide de la basilique disait en 1963 - sans même citer Ottin - qu’ils "ne sont pas dignes d’attirer l’attention, ou plutôt, ils sont indignes d’un tel ensemble", méritent vraiment que l’on s’y arrête pour découvrir tous les trésors qu’ils recèlent. |

||||||||||||||||||||||||||||

Pour répondre à cet articlePour consulter le forum lié à cet article |

|

|

– Les vitraux dans leur entier en début d’articles proviennent du site http://ndoduc.free.fr/

[1] Pour un rappel sur la filiation de ces rois : https://fr.wikipedia.org/wiki/Généalogie_des_rois_de_France [2] "Histoire de Cléry et de l’église collégiale et chapelle royale de Notre-Dame de Cléry" par Louis Jarry - 1899 - p.143 [3] "Histoire de Cléry et de l’église collégiale et chapelle royale de Notre-Dame de Cléry" par Louis Jarry - 1899 - p.168 [4] "L’épée de Jeanne" de Adrien Loubier - Editions Sainte Jeanne d’Arc - 2003 - p.53 et 71 [5] "Les quatre frères d’Orléans" de Gérard de Senneville - Editions de Fallois - 2016 - p.41 [6] Pour en savoir davantage sur ces ordres, voir : https://fr.wikipedia.org/ et https://www.legiondhonneur.fr/ |

Cette page a déjà été visitée 343 fois.

|

|

||

|

D'autres articles du site à consulter sur les thèmes traités ici : |

| Les articles de ce parcours ne se veulent ni complets ni exhaustifs. C'est pourquoi nous invitons les visiteurs de ce site à utiliser largement le forum lié à chaque article en cliquant sur le lien Pour répondre à cet article afin de noter les réflexions, remarques et commentaires qu'ils souhaiteraient partager ici. |

|

Accueil - Alphabétiquement vôtre - Sur les Routes - Horizons Traditionnels - Champs du monde - Plan du site |